食品伙伴网讯 根据国家市场监督管理总局(下称“市场监管总局”)发布的食品抽检不合格情况的通告,食品伙伴网汇总了2025年上半年的抽检情况。统计显示,2025年1-6月,市场监管总局发布了2期通告,公布了61批次不合格食品,比2024年上半年的119批次下降了48.74%。

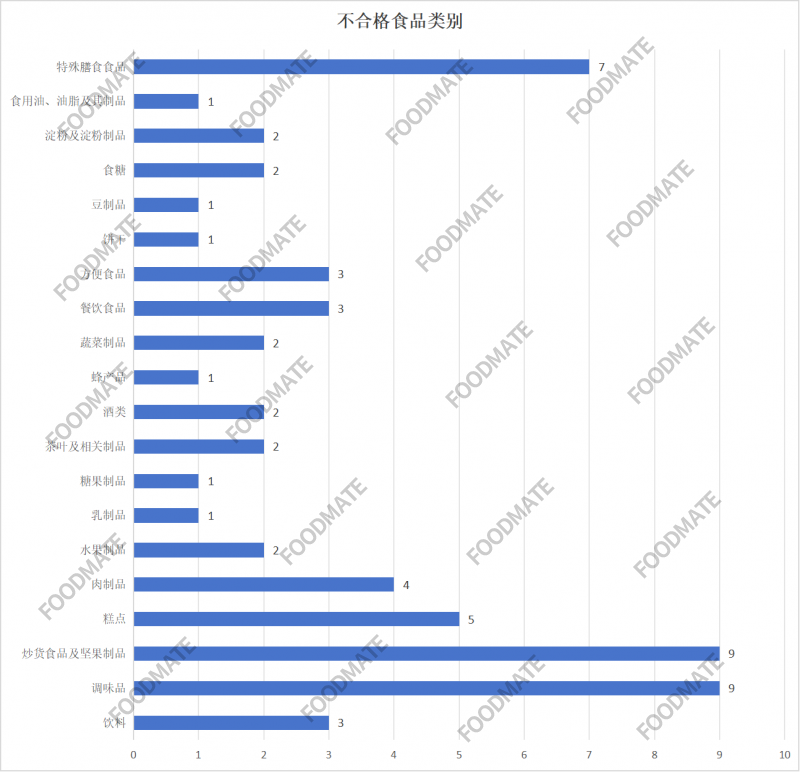

20大类食品检出不合格

从类别上看,2025年上半年不合格食品涉及饮料、调味品、炒货食品及坚果制品、糕点、肉制品、水果制品、乳制品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蜂产品、蔬菜制品、餐饮食品、方便食品、饼干、豆制品、食糖、淀粉及淀粉制品、食用油、油脂及其制品、特殊膳食食品20大类。其中,调味品、炒货食品及坚果制品数量最多,各有9批次,其次,特殊膳食食品有7批次。

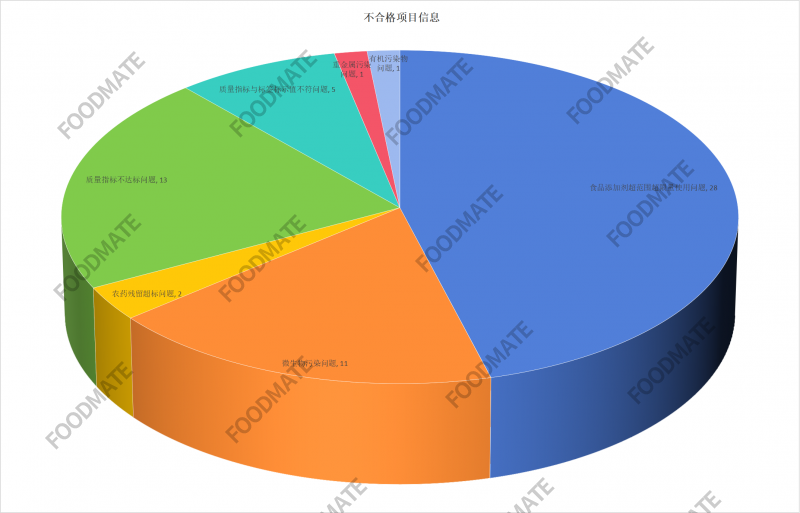

食品添加剂超范围超限量使用问题居首位

统计发现,2025年上半年不合格食品存在主要问题为食品添加剂超范围超限量使用问题、微生物污染问题、农药残留超标问题、质量指标不达标问题、质量指标与标签标示值不符问题、重金属污染问题、有机污染物问题。

其中,检出食品添加剂超范围超限量使用问题居首位,有28批次,占不合格总数的45.9%。主要涉及甜味剂、色素、防腐剂等超范围超限量使用,包括糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、二氧化硫残留量、苋菜红、酸性红、柠檬黄、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)等。

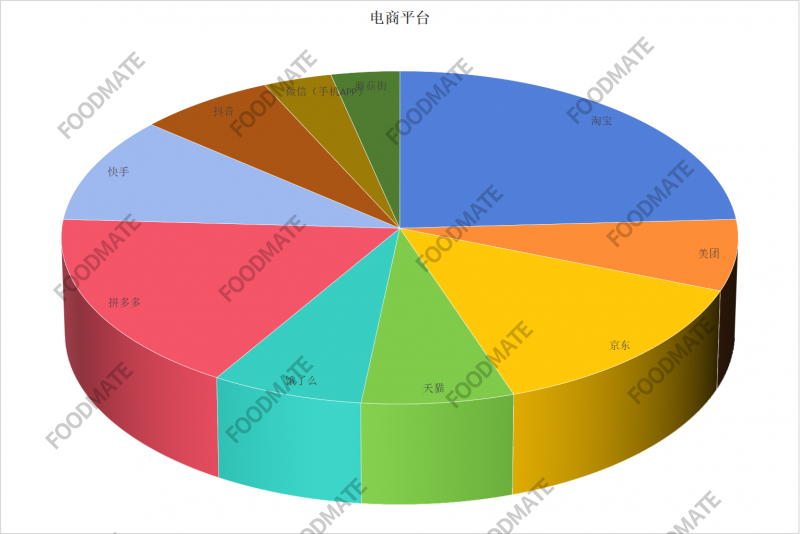

近五成不合格食品来自电商平台

不合格食品中,有29批次食品来自淘宝、美团、京东、天猫、饿了么、拼多多、快手、抖音、微信、蘑菇街这些电商平台的网点或者手机APP,占不合格总数的47.54%。

不合格检验项目批次及相关小知识

(不合格项目涉及产品类别和品名,仅为代表该类别或产品被检出过不合格,同类别或产品多次不合格的已经合并,因一批次不合格产品可能有多个项目不合格,所以这里的批次之和比不合格食品的61批次要多。)

微生物污染问题

菌落总数(6批次)

菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。

《食品安全国家标准 食醋》(GB 2719—2018)中规定,食醋同一批次产品5个样品的菌落总数检验结果均不得超过104CFU/mL,且最多允许2个样品的检验结果超过103CFU/mL;

《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101—2022)中规定,果蔬汁类及其饮料同一批次产品5个样品的菌落总数检验结果均不得超过104CFU/mL,且最多允许2个样品的检验结果超过102CFU/mL;

《食品安全国家标准 糖果》(GB 17399—2016)中规定,糖果同一批次产品5个样品的菌落总数检验结果均不得超过105CFU/g,且最多允许2个样品的检验结果超过104CFU/g。

食醋、果蔬汁类及其饮料、糖果中菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件;也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。

大肠菌群(3批次)

大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。

《食品安全国家标准 乳粉》(GB 19644—2010)中规定,乳粉同一批次产品5个样品的大肠菌群检验结果均不得超过100CFU/g,且最多允许1个样品的检验结果超过10CFU/g;

《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,熟制坚果与籽类食品同一批次产品5个样品的大肠菌群检验结果均不得超过100CFU/g,且最多允许2个样品的检验结果超过10CFU/g。

乳粉、熟制坚果与籽类食品中大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染;可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染;也可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的;还可能与产品储存条件不当有关。

霉菌(4批次)

霉菌是评价食品卫生质量的指示性指标。食品中霉菌数是指食品检样经过处理,在一定条件下培养后,计数所得1g或1mL检样中所形成的霉菌菌落数。如果食品中的霉菌严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值,还可能产生霉菌毒素;长期食用霉菌超标的食品,可能会危害人体健康。

《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,炒货食品及坚果制品中烘炒工艺加工的熟制坚果与籽类食品霉菌最大限量值为25CFU/g;

《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099—2015)中规定,糕点中霉菌最大限量值为150CFU/g。

炒货食品及坚果制品、糕点中霉菌数超标的原因,可能是原料或包装材料受到霉菌污染;也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位;还可能与产品储运条件不当有关。

污染物污染问题

重金属污染问题

铅(以Pb计)(1批次)

铅是最常见的重金属污染物,是一种严重危害人体健康的重金属元素,可在人体内蓄积。长期摄入铅含量超标的食品,会对血液系统、神经系统产生损害。

《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中规定,干制蔬菜中铅(以Pb计)的限量值为≤0.8mg/kg;《福建滋蕈生态农业发展有限公司企业标准 蔬菜干制品》(Q/FJZX 0008S—2024)中规定,铅(以Pb计)的限量值为<0.8mg/kg。该批次产品中铅(以Pb计)检验值既不符合食品安全国家标准规定,也不符合相关产品执行标准要求。

蔬菜干制品中铅(以Pb计)检验值超标的原因,可能是生产企业使用的原料中铅含量较高,导致干制品铅超标;也可能是生产设备或包装材料中的铅迁移带入。

有机污染物问题

苯并[a]芘(1批次)

苯并[a]芘是一种持久性有机污染物多环芳烃化合物,化学性质较稳定,对人体健康有一定危害。

《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)中规定,油脂及其制品中苯并[a]芘的最大限量值为10μg/kg。

食用植物油中苯并[a]芘检验值超标的原因,可能是生产过程中对原料反复烘烤或蒸炒时,高温导致苯并[a]芘含量上升;也可能是加工过程中接触润滑油、使用不符合要求的浸提溶剂等造成污染;还可能是油料作物在种植、收储、晾晒过程中受到土壤、水和大气中的苯并[a]芘污染。

农药残留超标问题

水胺硫磷(1批次)

水胺硫磷属于胆碱酯酶抑制剂,具有触杀和胃毒作用,是一种广谱性有机磷杀虫、杀螨剂,兼有杀卵作用。其为高毒农药,禁止在蔬、果、茶、菌类、中草药材上使用。食用少量含有水胺硫磷的食品一般不会导致急性中毒,但长期食用水胺硫磷超标的食品,对人体健康有一定影响。

《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,茶叶中水胺硫磷最大残留限量值为0.05mg/kg。

茶叶中水胺硫磷残留量超标的原因,可能是茶农在种植过程中违规使用。

氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯(1批次)

氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯是一种拟除虫菊酯类杀虫剂,具有广谱、高效等特性。食用食品一般不会导致氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的急性中毒,但长期食用氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯超标的食物,对人体健康也有一定的影响。

《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,干枸杞中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯的最大残留限量值为0.1mg/kg。

干枸杞中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯残留量超标的原因,可能是果农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用或滥用农药。

食品添加剂超范围超限量使用问题

山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)(7批次)

山梨酸及其钾盐抗菌性强,防腐效果好,是目前应用非常广泛的食品防腐剂。长期食用山梨酸及其钾盐超标的食品,可能对肝脏、肾脏、骨骼生长造成危害。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,酱卤肉制品中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)的最大使用量为0.075g/kg。

酱卤肉制品中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检验值超标的原因,可能是企业为延长产品保质期或者弥补产品生产过程中卫生条件不佳而超限量使用。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,蜂产品制品、料酒、茯湿膏类方便食品、其他发酵酒、饼干中不得使用山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),其他类饮料中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)的最大使用量为0.5g/kg。

蜂产品制品、料酒、茯湿膏类方便食品、其他发酵酒、饼干、其他类饮料中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检验值超标的原因,可能是生产经营企业为延长产品保质期或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围超限量使用。

苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(3批次)

苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中常用的一种防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。长期食用苯甲酸及其钠盐超标的食品,可能导致肝脏积累性中毒,危害肝脏健康。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,食醋中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)最大限量值为1.0g/kg。

食醋中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检验值超标的原因,可能是生产企业为延长产品保质期或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量使用;也可能是在使用过程中未准确计量。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,料酒、花生及其制品中不得使用苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)。

料酒、花生及其制品中检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)的原因,可能是食品生产经营者为延长产品保质期或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用。

脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(2批次)

脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐的食品会危害人体健康。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,料酒中不得使用脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2024)中规定,糕点中不得使用脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。

料酒、糕点中检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)的原因,可能是生产经营企业为延长产品保质期或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超范围使用;可能是生产企业为防止食品腐败变质超范围使用;也可能是其使用的复配添加剂中含有该添加剂;还可能是GB 2760—2024新国标实施后,生产企业未及时调整配方。

二氧化硫残留量(4批次)

二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,具有漂白、防腐和抗氧化作用。少量二氧化硫进入人体不会对身体造成健康危害,但过量食用会引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,熟制坚果与籽类食品中不得使用二氧化硫(以二氧化硫残留量计)。

熟制坚果与籽类食品中检出二氧化硫的原因,可能是为改善产品色泽而超范围使用硫磺熏蒸或亚硫酸盐浸泡造成的。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,香辛料及粉(八角除外)中不得使用二氧化硫,淀粉中二氧化硫的最大残留限量值为0.03g/kg,腌渍的蔬菜中二氧化硫的最大使用量为0.1g/kg。

白芷、淀粉、腌渍的蔬菜中二氧化硫残留量超标的原因,可能是生产企业为提高产品色泽而超范围超限量使用二氧化硫;可能是使用时不计量或计量不准确;也可能是生产工艺控制不好;还可能是直接使用亚硫酸盐浸泡保鲜所造成。

防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(1批次)

防腐剂是常见的食品添加剂,指天然或合成的化学成分,用于延缓或抑制由微生物引起的食品腐败变质。长期食用防腐剂超标的食品会对人体健康造成损害。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,防腐剂在混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。

其他半固体调味料中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和超标的原因,可能是生产企业在生产加工过程中未严格控制各防腐剂的用量。

苋菜红(1批次)

苋菜红又名食用红色9号,水溶性偶氮类化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。如果长期摄入苋菜红超标的食品,可能危害人体健康。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,除糕点上彩装外,苋菜红在糕点中不得使用。

糕点中检出苋菜红的原因,可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而滥用色素;也可能是企业生产过程中计量不准确,未严格控制彩装、配料中色素的带入。

酸性红(1批次)

酸性红是常见的人工合成着色剂。长期食用酸性红超标的食品,可能危害人体健康。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,腌腊肉制品中不得使用酸性红。

腌腊肉制品中检出酸性红的原因,可能是企业为改善产品色泽在生产加工过程中超范围使用食品添加剂。

柠檬黄(3批次)

柠檬黄又名食用黄色4号,属于水溶性偶氮化合物,是常见的人工合成着色剂,在食品生产中应用广泛。柠檬黄基本无毒,不在体内贮积,绝大部分以原形排出体外,但长期食用柠檬黄超标的食品,可能危害人体健康。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,茶叶、豆干、食糖中不得使用柠檬黄。

茶叶、豆干、食糖中检出柠檬黄的原因,可能是生产企业为改善产品色泽、提高市场价值而超范围使用;也可能是部分生产企业将劣质原料进行染色,以次充好,掺假造假。

铝的残留量(2批次)

含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。含铝食品添加剂按标准使用不会对健康造成危害,但长期食用铝超标的食品会导致运动和学习记忆能力下降,影响儿童智力发育。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,油炸面制品中铝的残留量(干样品,以Al计)最大限量值为100mg/kg,粉丝粉条中铝的残留量(干样品,以Al计)最大限量值为200mg/kg,“红薯粉条”产品中铝的残留量(干样品,以Al计)既不符合食品安全国家标准规定,也不符合产品标签标示要求“不含任何添加剂”。

油条等油炸面制品、粉丝粉条中铝的残留量(干样品,以Al计)超标的原因,可能是食品生产经营者在生产加工过程中未控制好含铝食品添加剂的使用量;也可能是其使用的复配食品添加剂中铝含量过高;还可能是厂家使用的粉丝粉条原料(食用淀粉)因受环境影响含有较高含量的铝。

三氯蔗糖(1批次)

三氯蔗糖(又名蔗糖素)是食品生产中常用的甜味剂,甜度约为蔗糖的600倍。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,调味面制品中三氯蔗糖的最大使用量为0.6g/kg。

调味面制品中三氯蔗糖检验值超标的原因,可能是生产企业为增加产品甜味而超限量使用;也可能是生产过程中计量不准。

糖精钠(以糖精计)(1批次)

糖精钠是普遍使用的人工合成甜味剂,在人体内不被吸收,不产生热量,大部分经肾排出而不损害肾功能。但如果长期摄入糖精钠超标的食品,可能会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,固体饮料中不得使用糖精钠(以糖精计)。

固体饮料中检出糖精钠(以糖精计)的原因,可能是企业为增加产品甜度而超范围使用甜味剂。

甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)(3批次)

甜蜜素,化学名称为环己基氨基磺酸钠,是食品生产中常用的甜味剂之一,甜度是蔗糖的40—50倍。长期摄入甜蜜素超标的食品,可能会对人体的肝脏和神经系统造成一定危害。

《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,食醋中不得使用甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),果脯类中甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)的最大使用量为1.0g/kg。

食醋、果脯类中甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检验值超标的原因,可能是生产企业为增加产品甜味而超范围超限量使用;也可能是外购的原料带入;还可能是生产过程计量不准导致甜蜜素超标。

质量指标不达标问题、质量指标与标签标示值不符问题

过氧化值(以脂肪计)(6批次)

过氧化值是油脂酸败的早期指标,主要反映油脂被氧化的程度。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用过氧化值严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。

《花生酱》(QB/T 1733.4—2015)中规定,花生酱中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g;

《食品安全国家标准 腌腊肉制品》(GB 2730—2015)中规定,腌腊肉制品火腿、腊肉、咸肉、香(腊)肠中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.5g/100g;

《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,熟制葵花籽中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.80g/100g。

花生酱、腌腊肉制品、熟制葵花籽中过氧化值(以脂肪计)检验值超标的原因,可能是原料中的脂肪已经被氧化;也可能与产品在储运过程中环境条件控制不当等有关。

《食品安全国家标准 植物油》(GB 2716—2018)中规定,食用植物油(包括调和油)中过氧化值的最大限量值为0.25g/100g;

《油茶籽油》(GB/T 11765—2018)中规定,压榨油茶籽油中过氧化值的最大限量值为0.25g/100g;

《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,熟制坚果与籽类食品(除熟制葵花籽外)中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.50g/100g。

食用植物油中过氧化值、熟制坚果与籽类食品(除熟制葵花籽外)中过氧化值(以脂肪计)检验值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严;也可能是生产工艺不达标;还可能与产品储藏条件不当有关。

酸价(以脂肪计)(KOH)(2批次)

酸价,又称酸值,主要反映食品中油脂的酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇等异味,严重超标时会产生醛酮类化合物,长期摄入酸价超标的食品会对健康有一定影响。

《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,熟制坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)(KOH)的最大限量值为3mg/g。

熟制坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)(KOH)检验值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严;也可能是生产工艺不达标;还可能与产品储藏条件不当有关。

《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099—2015)中规定,糕点中酸价(以脂肪计)(KOH)的最大限量值为5mg/g。

糕点中酸价(以脂肪计)(KOH)检验值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严;也可能是生产工艺不达标;还可能与产品储藏条件不当有关。

总酸(以乙酸计)(1批次)

总酸是食醋的特征性品质指标之一。一般而言,总酸含量越高说明食醋发酵程度越高,酸味越浓。总酸不合格主要影响产品的品质。

《食品安全国家标准 食醋》(GB 2719—2018)中规定,食醋中总酸(以乙酸计)≥3.5g/100mL。该批次产品中总酸(以乙酸计)含量既不符合食品安全国家标准规定,也不符合产品标签标示要求“总酸(以乙酸计)≥4.5g/100mL”。

食醋中总酸(以乙酸计)含量不达标的原因,可能是生产企业生产工艺控制不严;未按产品标签标示要求组织生产;也可能是出厂检验把关不严造成。

全氮(以氮计)(1批次)

全氮是酱油的品质指标之一,反映了酱油中蛋白质、氨基酸、肽等含量的高低。全氮不合格主要影响产品的风味。

《内蒙古甘旗卡食品有限责任公司企业标准 牛奶酱油》(Q/NGQS 0001S—2024)中规定,特级牛奶酱油中全氮(以氮计)≥1.50g/100mL。

酱油中全氮(以氮计)含量不达标的原因,可能是原料采购环节质量把关不严;也可能是企业生产工艺控制不严,如酿造周期未达要求;还可能是企业在生产过程中为降低成本而涉嫌掺假。

氨基酸态氮(以氮计)(2批次)

氨基酸态氮是酱油的特征性品质指标之一,氨基酸态氮含量越高,酱油鲜味越浓,反映酱油的质量越好。氨基酸态氮不合格主要影响产品的品质。

《内蒙古甘旗卡食品有限责任公司企业标准 牛奶酱油》(Q/NGQS 0001S—2024)中规定,特级牛奶酱油中氨基酸态氮(以氮计)≥0.80g/100mL。该批次产品中氨基酸态氮(以氮计)含量既不符合相关产品执行标准要求,也不符合产品标签标示要求“氨基酸态氮(以氮计)≥0.80g/100mL”。

酱油中氨基酸态氮(以氮计)含量不达标的原因,可能是原料采购环节质量把关不严;也可能是企业生产工艺控制不严,如酿造周期未达要求;还可能是企业在生产过程中为降低成本而以次充好。

氨基酸态氮是料酒的特征性品质指标之一,氨基酸态氮含量越高,料酒鲜味越浓,反映料酒的质量越好。氨基酸态氮不合格主要影响产品的品质。

《调味料酒》(SB/T 10416—2007)中规定,氨基酸态氮(以氮计)≥0.2g/L。

料酒中氨基酸态氮(以氮计)含量不达标的原因,可能是原料采购环节质量把关不严;也可能是企业生产工艺控制不严,如酿造周期未达要求;还可能是企业在生产过程中为降低成本而以次充好。

不挥发酸(以乳酸计)(1批次)

不挥发酸(以乳酸计)是食醋中总酸的一种,以乳酸为主。不挥发酸(以乳酸计)不合格主要影响产品的品质。

《酿造食醋》(GB/T 18187—2000)中规定,固态发酵食醋中不挥发酸(以乳酸计)≥0.50g/100mL。

固态发酵食醋中不挥发酸(以乳酸计)含量不达标的原因,可能是生产加工过程中发酵工艺控制不当。

酒精度(1批次)

酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量水平主要反映产品品质。

《露酒》(GB/T 27588—2011)中规定,酒精度标签标示值与实测值相差不得超过±1.0%vol。

酒精度不符合产品标签标示要求的原因,可能是企业生产工艺控制不严或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;也可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果有偏差。

维生素A(2批次)

维生素A是一种脂溶性维生素,在人体代谢过程中发挥重要作用,是婴幼儿生长发育不可缺少的微量营养素。维生素A缺乏可能引起夜盲症、干眼症等眼部症状,还可能会导致食欲减退、免疫功能低下,造成婴幼儿生长发育迟缓。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中维生素A每日份含量应在150—360μgRE范围内;

《食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品》(GB 31601—2015)中规定,孕妇营养补充食品中维生素A含量(以每日计)应在230—700μg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品、孕妇及乳母营养补充食品中维生素A含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀;还可能是在加工或储存过程中损失。

维生素B1(3批次)

维生素B1是一种水溶性维生素,能够参与人体内能量代谢,对维持神经、肌肉特别是心肌正常功能方面有重要作用。维生素B1缺乏容易导致人体产生疲劳、食欲不振,还可能引起脚气病等神经-血管系统损伤。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中维生素B1每日份含量应≥0.24mg;

《食品安全国家标准 运动营养食品通则》(GB 24154—2015)中规定,运动营养食品中维生素B1含量(以每日计)应在0.2—4mg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品、运动营养食品中维生素B1含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀;还可能是在加工或储存过程中损失。

维生素B2(1批次)

维生素B2是一种水溶性维生素,能够参与体内生物氧化与能量代谢。维生素B2缺乏可能会导致疲倦乏力、口腔疼痛,严重时可引起维生素B2缺乏病。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中维生素B2每日份含量应≥0.24mg;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品中维生素B2含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀;还可能是在加工或储存过程中损失。

维生素B12(1批次)

维生素B12是一种水溶性维生素,主要以辅酶的形式存在并参与体内生化反应。维生素B12是一种预防和治疗恶性贫血的维生素,在人体内参与蛋白质、脂肪和碳水化合物等生物大分子的转化和利用,促进红细胞的发育和成熟。

《食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品》(GB 31601—2015)中规定,孕妇营养补充食品中维生素B12含量(以每日计)应在1.2—4.8μg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

孕妇及乳母营养补充食品中维生素B12含量超标的原因,可能是生产工艺不合理;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀。

维生素D(1批次)

维生素D是一种脂溶性维生素,可以维持血浆钙和磷的水平稳定,满足骨骼矿物质化、肌肉收缩、神经传导及细胞的基本功能。维生素D缺乏容易导致儿童佝偻病等。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中维生素D每日份含量应在3.0—9.0μg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品中维生素D含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀;还可能是在加工或储存过程中损失。

铁(1批次)

铁是人体必需的微量元素。长期铁摄入不足可能会引起体内铁缺乏或导致缺铁性贫血。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中铁每日份含量应在3.6—9.0mg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品中铁含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀。

锌(1批次)

锌是人体必需的微量元素,对生长发育、免疫功能、物质代谢等均有重要作用。锌缺乏可能导致味觉障碍、生长发育不良、皮肤干燥等症状。

《食品安全国家标准 辅食营养补充品》(GB 22570—2014)中规定,适用于6—60月龄的辅食营养素撒剂中锌每日份含量应在2.0—6.0mg范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

辅食营养补充品中锌含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀。

钠/总钠(3批次)

钠是人体必需的常量元素,钠离子在体内有助于维持渗透压和酸碱平衡,协助生理功能正常运作。钠缺乏可能会导致食欲减退、倦怠、恶心呕吐、血压降低等。婴幼儿肾脏功能不如成人健全,摄入钠离子不足可能导致脱水,甚至惊厥。

《食品安全国家标准 运动营养食品通则》(GB 24154—2015)中规定,没有特别添加钠营养素的运动营养食品中钠的最大含量(以每日计)为1600mg;

《食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品》(GB 10770—2010)中规定,婴幼儿罐装辅助食品中总钠的最大含量为200mg/100g;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

运动营养食品中钠、婴幼儿罐装辅助食品中总钠含量不达标的原因,可能是生产工艺不合理;也可能是产品标签标注不规范。

肌酸(1批次)

肌酸与肌肉收缩的耗能过程密切相关,可以改善肌肉功能和力量,提升力量、爆发力、抗疲劳能力,并促进肌肉增长和恢复。

《食品安全国家标准 运动营养食品通则》(GB 24154—2015)中规定,速度力量类运动营养食品中肌酸含量(以每日计)应在1—3g范围内;

《食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签》(GB 13432—2013)中规定,在产品保质期内,能量和营养成分的实际含量不应低于标示值的80%。

运动营养食品中肌酸含量不达标的原因,可能是原辅料用食品营养强化剂不符合质量要求;也可能是生产加工过程中搅拌不均匀。

螨(1批次)

螨是食糖的其他生物指标,也是反映食糖生产或储运卫生环境的一种指标,人体大量食入螨有可能引起消化系统疾病。

《食品安全国家标准 食糖》(GB 13104—2014)中规定,食糖中不得检出螨。

食糖中检出螨的原因,可能是在生产、运输或存放的过程中受到了螨的污染。

手机版

手机版